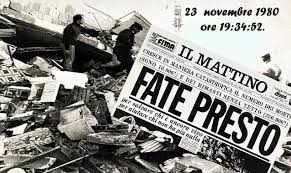

Quella domenica sera del 23 novembre 1980,

alle ore 19 e 34 minuti e 52 secondi

INGV ha realizzato un portale web dedicato al terremoto dell’Irpinia con approfondimenti scientifici, testimonianze e story map

23 Novembre 1980: Ricordare il Terremoto dell’Irpinia per Costruire un Futuro Più Sicuro

Il 23 novembre 1980, un terremoto devastante colpì l’Italia meridionale, lasciando un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Con una magnitudo di 6.9, il sisma colpì principalmente l’Irpinia e la Basilicata, causando distruzione e dolore in una vasta area. In soli 90 secondi, interi paesi furono rasi al suolo, vite spezzate e famiglie distrutte. Si contarono circa 2.914 morti, oltre 8.000 feriti e circa 300.000 sfollati.

A distanza di oltre 40 anni, il ricordo di quel tragico evento è ancora vivo, non solo nelle comunità colpite, ma nell’intero Paese.

L’evento: una notte interminabile

Erano le 19:34 di quella sera quando il terremoto colpì. Molte famiglie erano riunite per cena, inconsapevoli del dramma imminente. Le scosse furono avvertite in gran parte dell’Italia centro-meridionale, causando il collasso di edifici, strade impraticabili e una corsa disperata contro il tempo per salvare vite.

Le difficoltà nei soccorsi, anche a causa della conformazione geografica delle aree montuose e dell’inadeguatezza delle infrastrutture dell’epoca, aggravarono ulteriormente le conseguenze del sisma. In molti casi, i soccorritori arrivarono solo dopo giorni, trovando paesi completamente devastati.

I primi soccorsi.

Alla prima notizia del disastro, la difesa civile ha mobilitato uomini e mezzi, è riuscita a mettere insieme quel poco di cui dispone. Alcune autocolonne sono partite da Firenze, altre da Bologna. Da Roma si sono mossi reparti dell’esercito, dei vigili del fuoco e battaglioni mobili di carabinieri e polizia. I treni invece sono bloccati, la circolazione verso sud è completamente paralizzata. I convogli vengono fermati alla stazione di Formia per dar modo ai tecnici di effettuare i controlli. Continuano ad arrivare notizie scucite e frammentarie.

Non c’è solo Napoli al centro dell’attenzione, ora si sospetta che all’interno, in Basilicata e sui monti dell’Irpinia, il disastro si chiami già catastrofe. Le squadre di soccorso, quelle poche entrate subito in attività, cercano di aprirsi un passaggio verso i territori montani. La mappa del disastro si estende da Salerno al Sannio, dalle valli di Diano a Mercato San Severino. Durante la notte si aggiungeranno i nomi dei centri rasi al suolo, a molti fino a quel momento sconosciuti. Nelle zone colpite si lavora come si può con grande improvvisazione e cominciano ad arrivare i primi testimoni della catastrofe, raccontano particolari agghiaccianti.

Intorno alle ventitré il Ministero dell’Interno fa sapere che la situazione più grave si registra in tre province: ad Avellino, a Potenza e Salerno. I dispacci di agenzia non danno ancora un’immagine completa di ciò che è accaduto ma nei messaggi via via sempre più tragici si avverte uno scenario catastrofico: si stenta a credere. Richieste di soccorso arrivano da ogni parte. Da Ariano Irpino a Telese, da Ricigliano a San Gregorio Magno e Palomonte. Una radio militare trasmette notizie di vittime da Rionero in Vulture. Si spera ancora che il dramma sia circoscritto alle cose già gravi sapute fino a qui. Poco prima di mezzanotte si fa un primo bilancio delle vittime a Napoli: i morti sarebbero trentotto. Cresceranno in nottata. Continuano ad arrivare notizie alla sala operativa del Viminale: la notte è inquieta, le ore passano tra tentativi, non tutti fortunati, di organizzare i soccorsi. Sopra le zone colpite è calata la nebbia. Scende il gran silenzio nella notte.

Intorno alle ventitré il Ministero dell’Interno fa sapere che la situazione più grave si registra in tre province: ad Avellino, a Potenza e Salerno. I dispacci di agenzia non danno ancora un’immagine completa di ciò che è accaduto ma nei messaggi via via sempre più tragici si avverte uno scenario catastrofico: si stenta a credere. Richieste di soccorso arrivano da ogni parte. Da Ariano Irpino a Telese, da Ricigliano a San Gregorio Magno e Palomonte. Una radio militare trasmette notizie di vittime da Rionero in Vulture. Si spera ancora che il dramma sia circoscritto alle cose già gravi sapute fino a qui. Poco prima di mezzanotte si fa un primo bilancio delle vittime a Napoli: i morti sarebbero trentotto. Cresceranno in nottata. Continuano ad arrivare notizie alla sala operativa del Viminale: la notte è inquieta, le ore passano tra tentativi, non tutti fortunati, di organizzare i soccorsi. Sopra le zone colpite è calata la nebbia. Scende il gran silenzio nella notte.

Le zone colpite.

Le zone colpite.

Gli appelli si moltiplicano: non bastano le fotoelettriche, né gli uomini, né i mezzi da scavo. Soltanto nelle prime ore di lunedì si riesce ad avere la mappa geografica delle distruzioni. Le province più disastrate sono: Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, Potenza e Matera. Le più povere. Si parla ormai di mille morti accertati, ma si capisce che è la punta di un iceberg. La macchina dei soccorsi è all’opera ma è ancora debole e lenta. Corrono in aiuto i radioamatori come in ogni disastro naturale. Nella lista dei paesi distrutti, largamente incompleta, mancano i centri dove più duramente si è abbattuto il sisma: Sant’Angelo dei Lombardi, Santomenna, Lioni, Calabritto, Balvano, Conza. L’alta Irpinia tace. Si tenta un primo calcolo dell’area interessata dal sisma: dovrebbe essere una zona di ventiseimila chilometri quadri che si estende dal Tirreno all’Adriatico. La popolazione interessata è di circa sette milioni di persone suddivise in circa 650 comuni.

Lezioni apprese e la memoria collettiva

Lezioni apprese e la memoria collettiva

Questo tragico evento ha portato l’Italia a riflettere sull’importanza della prevenzione e della preparazione ai disastri naturali. Nel corso degli anni, sono stati fatti passi avanti significativi, come l’introduzione di normative antisismiche più rigorose e una maggiore sensibilizzazione sul rischio sismico. Tuttavia, il percorso verso la resilienza non è ancora concluso.

Ricordare il terremoto dell’Irpinia significa onorare le vittime, ma anche impegnarsi a costruire un futuro più sicuro. Oggi, grazie alle tecnologie e alla ricerca scientifica, possiamo ridurre significativamente il rischio e salvare vite, ma è fondamentale investire nella cultura della prevenzione e nella consapevolezza collettiva.

Come possiamo fare la differenza?

- Prevenzione e informazione: Conoscere i rischi del territorio in cui viviamo e adottare misure di prevenzione sono passi fondamentali.

- Pianificazione e sicurezza: Adeguare le abitazioni e gli edifici pubblici alle normative antisismiche è essenziale per ridurre le conseguenze di eventuali eventi futuri.

- Educazione e sensibilizzazione: Promuovere una cultura della sicurezza attraverso l’educazione nelle scuole e nelle comunità.

Un ricordo che diventa impegno

Un ricordo che diventa impegno

Il sito Terremoto80 raccoglie testimonianze, dati e ricordi di quell’evento drammatico, aiutando a mantenere viva la memoria e a sensibilizzare le generazioni future. Ogni anniversario è un’occasione per riflettere sul valore della vita e sull’importanza di essere pronti a fronteggiare le emergenze.

Ricordare il passato è un atto di responsabilità. L’Irpinia ci insegna che la memoria può trasformarsi in azione: per non dimenticare, ma soprattutto per proteggere il futuro.

Spunti tratti da “I GIORNI DEL TERREMOTO ” di Pietro Magi – Edizioni BS/DOCUMENTI – 1980 e dal sito INGV dedicato al Terremoto dell’ ’80, le omg dei quotidiani sono frutto della ricerca sul web.

altri approfondimenti: